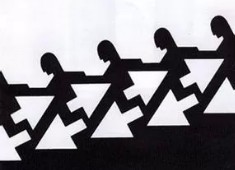

一场马拉松的全程赛道,像一场没有观众席的大型戏剧,台前幕后谁都不能缺席。不同的小组分工明确,缺一个都“演不下去”,观众看不到的是幕后捋顺的复杂逻辑,看到的是跑者眼中的顺畅体验。把这件事拆解成若干个角色,就像在直播里分工跳舞:有人负责指路,有人负责安全,有人负责补给,还有人负责把数据和现场气氛全都拉满。说白了,马拉松全程赛道组分工,就是把舞台从“乱”变成“有序”,让每一个脚步都稳稳落地,观众也能笑着看完这场路跑喜剧。

首先进入“大脑级别”的核心组织:赛事总指挥和执行办公室。这个层级像是整场演出的导演,决定比赛日的时间表、路线封闭的时段、应急路径以及事件响应流程。现场的指挥部则更像是现场的指挥家,具体到区域、到点位、到人员调度。信息从底层不断上提,确保任何时候都不出现“谁在做什么”的混乱。跑者在这种体系下,感觉就像打了个稳妥的导航:方向清晰、节奏可控、紧张感被有效降到最低。

路线勘察与赛道管理是“摸清地图”的环节。勘察组提前对路面坑洼、湿滑、拐弯半径等进行全面评估,绘制地形和风险点地图。现场的路段管理员在比赛日继续巡查,确保路牌、地面标线清晰可见,临时障碍能迅速清除。遇到施工或临时封路,线路表会立马更新并传达到每一位志愿者手中。这部分工作像给整场戏配好前台灯光,跑者看得见的只是光亮,其实背后是无数人把“变量”变成“稳定”。

安全保障与安保分工是底线,也是观众和跑者的共同安稳感。安保组包含警务人员、安保人员与志愿者,负责路口人流控制、观众区域管理、以及紧急撤离通道的畅通。监控设备覆盖关键路段,视频监控与现场巡逻互为补充,遇到拥堵、踩线、越线等情况能第一时间干预。对于城市级别的赛事,安保还要兼顾设备运输和救援车道的通行,任何一个细节的疏忽都可能让现场气氛从“欢乐风暴”变成“紧急信号灯”。

交通管控与路权调度是技术活也是体力活。交通警察与赛事交通协调员共同制定临时交通方案,设置绕行路线、临时停车区域和观众接送通道。跑者优先权要稳妥保护,同时周边交通必须有序引导,确保公共交通正常运行。临时信号灯、路口导向牌与志愿者指示牌共同构成“路权地图”,每一个细节都要让人看得懂、走得顺畅。这个环节有点像开着“超级导航”的真人版游戏,错一步就会被“堵墙”堵住。

水站与补给点是“能量补给站”的明星。补给组依据路线长度和海拔分布,设定不同节段的水点、盐水、能量胶和水果等物资。志愿者穿着统一背心,边跑边发放,避免拥挤和混乱。补给点的布局讲究人性化:垃圾桶、回收区、废杯集中点,以及紧急呼叫电话的清晰位置。对于摄影师和媒体来说,现场也会有明确的拍摄点和时间点,确保镜头不过度打断补给流程。

志愿者队伍则是这场演出的“灵魂势力”。他们按岗位分工:路线指路、物资分发、观众疏导、垃圾清理、比赛计时协助等。志愿者培训通常包含基础紧急情况识别、统一口径和手势要领。现场的互动性很强,志愿者们常用口哨、手势甚至段子来指路,偶尔来个互动小游戏,观众和跑者都乐在其中。若你在路边看到一位挥臂高举、喊着“前方左拐”的人,很可能就是这场秀的活力源泉。

领跑组与前导车是赛道上的“领路人”。领跑员通常身手敏捷、步伐均匀,负责带动特定时间段的分组跑者,帮助他们维持目标配速;前导车则在跑在前方,带着灯光和标牌传达节奏信息。两者配合就像乐队里的指挥和第一小提琴,前者铺好基调,后者确保速度不失控。对跑者来说,看到前方的灯光和里程标,仿佛看到了“马拉松导航系统”的指示灯,安心感瞬间拉满。

医疗救援与健康监护是生命线。医疗站点放置在关键节点,配置急救箱、担架、AED和移动救护车辆。现场医生、护士、急救员和志愿者配合紧密,必要时会转运至最近医院。脱水、抽筋、低血糖等情况得到快速初步处理,极端状态按应急流程升级。现场的健康数据监测也在逐步普及化,既保护跑者也让赛事更有科技感。

通讯与信息系统是比赛的“神经中枢”。无线对讲机、基站、移动设备搭建完毕,幕后团队与前线志愿者保持即时联络,关键节点设有专用频道,避免信息混乱。现场广播负责传达安全提示、补给点位置和变更通知,媒体内部信息同步也越来越靠数据化平台。云端数据平台将计时、分组、补给、安保等数据实时汇聚,让管理更像“后台大脑”的运作。

计时与结果组是数据的守门员。计时系统覆盖起跑、分区节点、终点点位,确保每位跑者时间准确。裁判与志愿者在现场核对成绩、处理异常,并对官方结果进行发布。为了防止作弊,数据传输通常设有多重备份和校验流程,像给比赛盖上了“可信证书”的印章。

媒体、摄影与影像团队把现场变成一张张可传播的画面。记者、摄影师、摄像师和无人机操作员分工明确,定点采访、路演镜头、赛后花絮都在计划之中。媒体区域的安全距离、信号覆盖和拍摄许可事先协同,避免镜头抢位和观众干扰。跑者看到的,是速度与故事并存的影像盛宴,笑点和泪点并存,666都在镜头里打转。

场地布置与标识是跑者的导航地图。路牌、箭头、地面标线、起终点的冲刺线等,都是让路线清晰的重要元素。灯光、音响、舞台在夜场时段也需要调试,确保夜间也能分辨清晰。场地管理组还要处理临时设施的稳定性,如临时厕所、垃圾点和遮雨棚,遇到突发天气也能稳住现场情绪。

垃圾处理与环境保护是默默的功劳。赛后清理组、回收组要把赛道恢复原状,清空物资、收集塑料杯、整理座椅和遮阳伞,力求实现“零垃圾留痕”。有些赛事还会设绿色通道,对可回收材料进行再利用,跑友的环保意识也被拉高,场面既干净又有范儿。

应急预案与灾害演练是风控的底座。面对极端天气、设备故障、人员拥堵、交通延误等情况,演练和预案提供快速响应模板。应急小组设定分区响应和事件升级路径,信息第一时间上报,资源就近调度,流程尽量简化,确保现场不被“黑天鹅”打乱节奏。现场还会有撤离演练和指挥点的演练,像把乐器调准,以免演出跑偏。

赛前集训与热身活动也是不可或缺的一环。不同路段设立热身区、交接区和补给点的预演,确保正式比赛时各环节的时序和人流达到最佳状态。志愿者培训完毕后亲临现场,逐一演练岗位动作、手势与口号,练出“无声的默契”。这些看似琐碎的细节,往往决定比赛当天的流畅度和跑者的体验。

走到这一步,马拉松全程赛道组分工的全貌已经呈现。每一个岗位都是一道风景线,每一次协作都是一场无声的拉力赛。若你是跑者,或许记住的是终点前的冲刺;若你是观众,记住的是志愿者挥手致意的颜色;若你是组织者,记住的是把复杂变简单的那份能力。下一公里,会不会出现你也想参与其中的角色呢?

2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...

英雄联盟s赛历届冠军都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...

今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...

世界最赚钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...

今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...