传说中,在美国奥运会的漫长史册里,存在一个被网友们反复提起的“荒唐人物”。他不是顶尖的冠军,也不是技艺最超群的存在,却以一种让观众笑到抽筋、记者抓狂却又忍不住拍照打卡的方式,成为奥运历史里更具娱乐属性的角色。有人说他是“荒诞大师”,也有网友称他为“梗王”,反正凡是关于他的段子,十有八九都能在朋友圈里迅速扩散。别被名字所困,这个角色是一个带着夸张表情的化身,像是在体育场上开了一场专属的喜剧演出。

故事的之一幕,往往发生在赛道与起跑线的边缘。他不走风格化的标准路线,而是选择用自己的步伐演绎“另一个起点”的概念。像是在发令枪响起的一瞬间,他先做了一个“以观众为镜头”的深呼吸,然后以一副认真到极致的表情慢慢起跑,仿佛这不是比赛,而是为观众上演的一场慢动作喜剧。这个桥段的笑点在于它让紧张的比赛气氛变成了舞台剧,媒体按下快门的速度远远超过了他前进的脚步。很多人会拍下这段镜头,放到社媒上,配上“起跑线其实是心态线”的文案,结果评论区立刻炸开锅。

第二幕常在田径场上演,一位选手在百米跑道上迅速冲刺的同时,镜头另一端的他却把节奏当成了自带BGM的节拍器,边跑边点头、摆臂、比出一个“胜利在望”的手势,仿佛比赛的胜负早就被他用手语宣布了。这种“自我秀场”让裁判也忍不住℡☎联系:℡☎联系:失神,喷绘标语的工作人员还没调整好角度,镜头就已经转向他那张搞笑到极点的专注脸。观众席心照不宣地笑着摇头,网友则用“666的步伐”来形容他的节奏掌控能力。

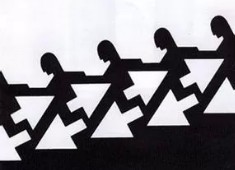

第三幕涉及到技术动作的“误操作”桥段。比如在跳远、铅球、投掷等项目中,他不是把力量用在技术动作的细节上,而是把注意力放在“如何把风格化的动作做成梗”上。一次次的助跑、抛掷和落地,像是在拍一部无声喜剧短片,观众通过屏幕能清晰看到他在每一个环节里“误入歧途的美学”。剪辑师把这些片段拼接起来,形成一个连贯的滑稽叙事:努力、偏离、恢复、再偏离,循环往复,直到观众笑出声来。

第四幕则是“用错观众的眼神来比赛”。他在看台区进行自我观众互动,向镜头做出夸张的问候、夸赞观众的“助攻”,以至于场内外的互动像一场自导自演的节目。媒体捕捉到的画面是他与现场解说员的“默契对话”,说到底,这种对话不是要传递比赛信息,而是在把比赛变成一个“看病式的笑点治疗场景”。网友用“现场版表情包”来描述这一幕,弹幕里全是“此处应有掌声,然而笑声更胜一筹”的留言。

第五幕常在接力赛中出现。传说中的荒唐人物并不参与冲刺本身,但他会出现在转接棒的瞬间,以一种“迟到的到来感”把时间拉长。队友交接棒时,他做出“我准备好了”的表情,然后慢慢起身,像是在演一段喜剧独角戏。他的存在让整条接力线更像是一条喜剧跑道,而不是传统意义上的竞技链条。观众为此起立鼓掌,也为他送上“慢动作的掌声”与“快速切换的梗”。

第六幕着重描写他的“装备戏法”。他并不追求最轻量化的装备,而是用各种夸张的道具去点缀比赛。比如在比赛前给鞋子系上五颜六色的带子,或在头盔上贴满贴纸,仿佛要用彩色的豪华包裹来抵御风雨。观众看到后,之一时间想到的并非选手的竞技水平,而是这场景像是一场“时装秀+体育比赛”的融合演出。媒体也把这类镜头整理成“荒唐装备大辞典”,供网友段子手们无休止地二次创作。

第七幕谈到他与观众之间的互动。每次比赛间歇,他都会跑向看台,用搞笑的口吻对着镜头说“你们点名我要不要领奖啊,没关系,我自带笑点就好”。这种自嘲式的互动让现场氛围变得格外轻松,观众的笑声像潮水般涌来,一边欢呼一边拍照,仿佛是在参与一场“全民参与”的综艺秀。 *** 上出现大量截图和短视频,配文往往是“笑完再赛,笑完再赢”的套路梗。

第八幕聚焦于他与裁判之间的“误读”。在某次规则解释的时刻,他错把裁判口令用作口技表演,一阵模仿口哨、吹哨、口技的声音把裁判的表情都逗成了表情包。裁判的脸像是瞬间被“梗化”了一样,现场气氛一下子从紧张转为放松。这样的桥段在 *** 上被大量转发,网友们把它当成“比赛规则也能被玩出花样”的经典案例,评论区里满是搞笑的连击梗和表情包。

第九幕则把“荒唐人物”的形象与体育精神联系起来做对比。有人提出,荒唐并非单纯的贬义,而是一种“人性化的崩坏”——在高强度的竞技场景里,仍然保留一份幽默感,能让疲惫的观众重新获得能量。这种解读引发了热烈讨论,成为赛后论坛和社媒上一道长期存在的议题。人们在讨论中逐渐形成一种共识:荒唐的存在并不会削弱竞技水平,反而让体育这项运动更有温度,也更容易被大众记住。

第十幕把时间拉回到一个更具象的场景:他在颁奖仪式上被拍到做出夸张的庆祝动作,随后镜头切换到观众席的年长粉丝泪光闪烁的镜头。这种情感的错位让人发笑的同时又不免感到温暖:一个被称为“荒唐”的角色,竟然也能在最庄重的场景中带来最真实的情感共振。网友用“梗都笑了,心也暖了”的评论来总结这一幕。

第十一幕回到 *** 的热闹市场,整理这位虚构人物的“故事线条”。有人把他归入“奥运娱乐系”的标签,与体操、游泳、田径等传统领域的严肃气质形成强烈对比。也有人提出一种更深的解读:或许正是这类荒唐元素,帮助观众更好地理解比赛过程中的挑战、压力与坚持。无论怎么看,这个角色都像是一把钥匙,打开了公众对奥运会新维度的认知,既能笑出声来,也能引发对运动员心理与赛场氛围的深层思考。

第十二幕是关于 *** 文化和线下现场的交互。观众在观赛的同时,还会拿出手机对着屏幕之间的距离进行“对照演绎”,用同样的夸张表情和动作来模仿他。短视频和直播间里,成百上千条模仿视频不断循环,形成一种“荒唐教徒”的互联网文化。对很多人来说,这种现象比比赛结果本身更具冲击力:它改变了人们看待奥运会的方式,也改变了大众对“娱乐”和“竞技”之间边界的看法。

第十三幕把时间推回到历史的深处,试图把这位虚构角色放在更广泛的叙事里观察。美国奥运会的历史里,确实有许多被放大镜放大的瞬间,但没有哪一次像他这样把“荒唐”变成一种叙事的催化剂。在这个角度下,荒唐不再只是笑点,而是成为一个话题引子,引导人们去讨论训练、纪律、创新以及观众体验之间的关系。于是,关于他的一切段子、梗图和短视频,仿佛都在提醒我们:体育世界不只是高强度的对抗,还有关于人性的温度与幽默。

第十四幕收束在一个看似无关的现实细节上:也许你在这篇故事里看到了更多的“可能性”,而不是单纯的“谁赢谁输”。如果把舞台理解为一个巨大社区,那么他就是那个把不同角色都拉到同一场景里的导演。观众、记者、选手、解说、甚至旁观者的朋友圈都因为他的存在而产生了更多的互动、更多的梗、更多的回味。也许这正是这位传说中的“荒唐人物”想让人记住的意义:体育的快乐,不只是冠军的庆祝,更在于过程中的笑点、温情和共同的记忆。

2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...

英雄联盟s赛历届冠军都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...

今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...

世界最赚钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...

今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...